- 红韵戏魂润初心!赣南师大科技学院外语系赴会昌戏剧小镇开展“三下乡”实践

- 发布时间:2025-07-09

-

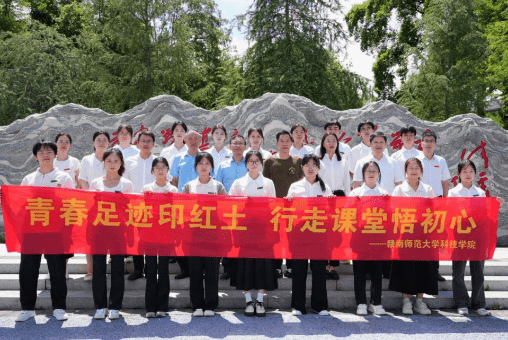

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,追寻红色足迹,赋能传统文化,赣南师范大学科技学院外语系“红迹寻声,双韵新绎”实践团于6月28日至7月2日赴江西会昌戏剧小镇开展暑期“三下乡”社会实践活动。实践团以“追寻红色记忆,振兴乡村发展”为主线,通过红色寻访、非遗研学、红色戏剧创演等形式,深挖毛泽东同志在会昌的革命实践与精神遗产,感悟《清平乐·会昌》的时代内涵,筑牢青年信仰根基,促进革命精神与传统文化在新时代的融合传承。

一、 学思践悟:红色基因筑牢信仰之基

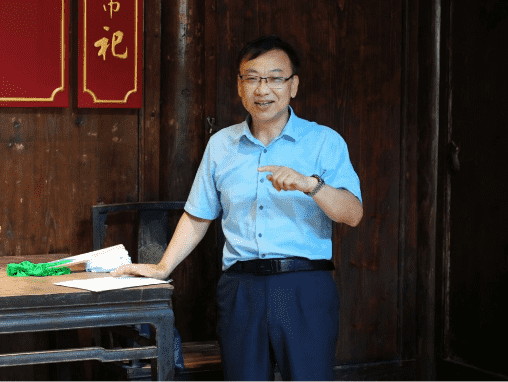

6月30日,实践团探访戏剧小镇。在赖家老宅,学院党委书记张小东以《采茶戏里的文化自信:会昌戏曲文化的时代启示》为题,引领师生探寻文化根脉。他详细介绍了会昌采茶戏的历史渊源、艺术特色及其“三奇三绝”的独特表演形式,阐释了传统戏曲承载的文化自信及其在新时代的传承创新价值,强调文化传承需秉持“传统与创新共生”、“文化与生活交融”理念,鼓励青年投身优秀传统文化保护与弘扬。

在风景独好园,实践队参观毛泽东故居和中共粤赣省委旧址,沉浸式学习红色文化。学院党委副书记李强在粤赣省委旧址现场讲授思政课,以《〈清平乐·会昌〉的“独好”密码对新时代青年的启示》为题,深刻剖析词作中“踏遍青山人未老”的坚韧意志和“风景这边独好”的革命乐观主义精神,勉励青年学子传承红色基因,洞察时代、躬身实践、坚定信念,在强国建设、民族复兴新征程上续写新篇章。

二、 红色寻访:致敬老兵汲取奋进力量

6月29日,实践团师生与“老兵”宣讲团一同登上毛主席曾吟诵《清平乐·会昌》的会昌山,重走革命路线。在革命烈士纪念碑前,三位老兵深情讲述会昌山战斗故事,生动感人的讲述令在场学子动容。老兵们分享了宣讲经历,并即兴高唱红歌,现场气氛庄重热烈。师生与老兵们共同用中英双语深情朗诵《清平乐·会昌》,以独特方式致敬革命先辈。

7月1日,实践团成员分组走访了湘青社区老党员王江亮、红旗社区老党员周利阳以及“老兵”宣讲团的吴昌林、钟登辉两位班长,聆听他们讲述峥嵘岁月,感悟他们对党、对国家、对人民的赤诚之心。老兵们的亲身经历和军人精神,为青年学子上了生动的国防教育课,让“英勇无畏、保家卫国”的信念扎根心田。

三、 观古知今:非遗传承激活文化基因

实践团抵达会昌首日,即在三江步行桥邂逅百年非遗“会昌汉调”。传承人婉转悠扬、韵味浓郁的客家唱腔瞬间吸引了师生。表演结束后,成员们采访了传承人。一位传承人分享了他自十岁结缘汉调,四十年间克服无乐谱、缺师资等困难,坚守技艺的心路历程,其“以心为引”的执着令人敬佩。

采访中也了解到汉调传承面临的挑战:年轻人兴趣转移、传承人才断层、宣传推广有限。会昌县文化部门正积极应对,如推进“汉调进校园”,鼓励传承人利用短视频、直播等新媒体展示技艺,探索“汉调+文旅”融合模式。外语系学子也希望通过跨文化传播,助力提升汉调的国际影响力。此次寻访,学子们不仅领略了汉调声韵之美,更感受到传承人的坚守,见证了客家艺术在传统与创新中焕发新活力。

四、 践于行:红色戏剧践行青春使命

此次实践的亮点之一是实践团师生自编自导自演的原创红色主题短剧《清平乐·会昌》。该剧以毛泽东词作为灵魂,融合会昌红色历史,艺术再现1934年毛泽东在会昌的革命场景:通过生动的舞蹈展现“风景这边独好”的诗意,以铿锵朗诵传递“战士指看南粤,更加郁郁葱葱”的坚定信念。

7月1日晚,在戏剧小镇赖家老屋外,师生们化身“毛泽东”、“警卫员”和“苏区群众”,重现1934年会昌山战役前夕的历史片段。从田间调研到战略推演,从沉思踱步到挥毫题词,严谨的史料考证和饱含深情的演绎,让参与者深刻体验红色文化,也为当地群众献上了一场兼具思想性与艺术性的文化盛宴。

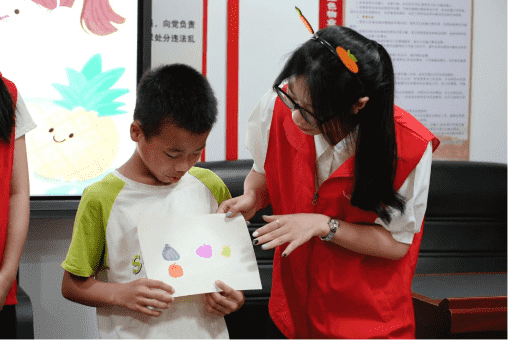

实践团还走进城北社区“童心港湾”,开展英语启蒙互动、防溺水安全教育,并讲述会昌名人曾宪明的廉洁事迹,播撒廉洁文化种子。此外,成员们走访了会昌县数字农产品直播基地,调研直播产业发展现状与趋势,拓宽专业视野。

从风景独好园的思政课堂到会昌山巅的老兵对话,从汉调非遗的传承坚守到红色戏剧的精彩呈现,赣南师大科技学院外语系“红迹寻声,双韵新绎”实践团在会昌的六天,是一次追寻红色根脉、赋能文化传承的深刻实践。青年学子在学思践悟中筑牢信仰,在身体力行中担当使命,为革命精神的赓续与乡村文化振兴贡献了青春力量。(文/白志鹏 、图/钟瑞莹、许联胜)